AI 서버에서 가장 뜨거운 논쟁은 더 이상 연산 능력이 아닙니다. 발열과 전력, 즉 냉각의 문제입니다.

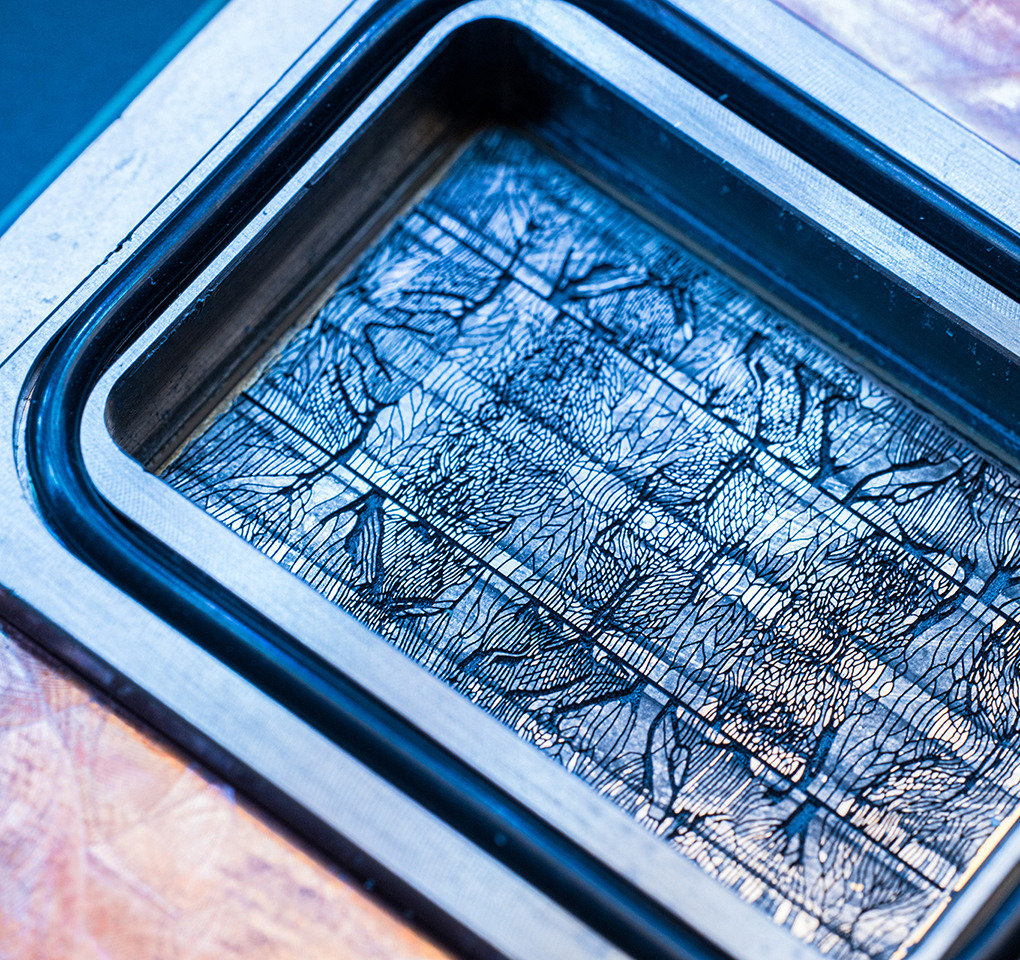

최근 공개된 ‘미세유체(마이크로플루이딕스)’ 냉각은 실리콘 뒤면에 머리카락 굵기 수준의 채널을 식각해 냉각수가 칩의 ‘핫스팟’에 직접 닿게 하는 접근입니다.

실험 결과는 기존 콜드플레이트 대비 최대 3배의 열제거 성능, GPU 실리콘 내부 최대 온도 상승 65% 억제라는 수치로 요약됩니다. 냉각 효율이 이 정도로 개선되면 PUE(전력사용효율) 개선, 수랭 인프라의 온수(워터루프) 온도 상향 운용, 랙 집적도 증가가 동시에 가능합니다.

동일 면적에서 더 많은 가속기를 돌리고, 더 낮은 전력으로 같은 성능을 유지하거나, 같은 전력에서 더 높은 성능을 끌어올리는 선택지가 열리는 셈입니다. 다만 식각·패키징·신뢰성 같은 현실적 과제가 남아 있어, 초기에는 특정 워크로드·구성에 한정된 단계적 도입이 합리적입니다.

생활·업무 변화 요약

- 생활: 그래픽카드와 워크스테이션의 소음·열 배출이 줄어들면, 소규모 사무실·홈랩 환경에서도 고성능 연산을 다루기 쉬워집니다. 장시간 영상 편집·생성형 AI 추론 중에도 성능 하락이 덜해 체감 응답성이 개선됩니다. 냉각 성능 여유는 팬 속도와 펌웨어 튜닝의 폭을 넓혀 일상 소음이 낮아질 수 있습니다. 부품 수명에 민감한 사용자는 온도 피크 억제로 안정성 이점을 기대할 수 있습니다. 에너지 절감이 전기요금과 간접 탄소 배출 감소로 이어지는지 체감 데이터가 쌓일 것입니다.

- 업무: 데이터센터는 PUE 목표 달성과 전력·수자원 사용량 감축에 유리해집니다. 같은 전력 한도에서 더 높은 이용률을 내거나, 같은 성능을 더 낮은 전력으로 달성하는 전략 선택 폭이 넓어집니다. 랙당 탑재 가능한 GPU 수가 늘면 AI 클러스터 설계와 배치 전략이 바뀝니다. 냉각탑·칠러 수요가 낮아져 부대 설비 CAPEX·OPEX 최적화가 가능합니다. 다만 신규 공정·패키징과의 연동, 유지보수 표준, 누수·오염 관리 체계를 병행해야 합니다.

쉽게 알아보는 IT 용어

- 미세유체(마이크로플루이딕스): 실리콘에 미세 채널을 새겨 냉각수가 ‘핫스팟’ 위로 흐르게 하는 칩 근접 냉각 기술입니다. 예를 들어, 고속도로 위에 인터체인지(채널)를 촘촘히 깔아 정체 구간에 교통을 바로 분산시키는 것과 비슷합니다.

- PUE(전력사용효율): 데이터센터 총 전력 ÷ IT 장비 전력. 1.0에 가까울수록 효율이 높습니다. 냉각·전력 인프라의 소비가 줄면 분모 대비 분자가 커져 수치가 개선됩니다.

핵심 포인트

[1] 원리와 의미—‘핫스팟’에 직접 닿는 냉각

미세유체는 칩 뒤면을 식각해 미세 채널을 만들고, 그 위로 냉각 유체를 흘려 열을 바로 뽑아냅니다. 열전달 저항이 큰 TIM·히트스프레더·콜드플레이트 층을 줄여 경로를 단축합니다. 설계는 자연계 잎맥·혈관처럼 분기·합류가 반복되는 생체모방 패턴을 따르는 경향이 있습니다. AI로 열지도를 분석해 유량을 분배하면 비균일 발열에 더 정밀하게 대응합니다. 실험 기준 최대 3배의 열제거 성능과 65% 온도 상승 억제는 ‘순간 피크’ 제어에 특히 유효합니다. 이는 서스테인드(지속) 성능뿐 아니라 버스트(순간) 성능의 일관성을 높입니다. 결과적으로 동일 전력에서의 클럭 유지력과 스로틀 지연이 좋아집니다.

[2] 에너지 절감—효율 상승이 만드는 전력·수자원 이득

냉각 경로가 짧고 효과가 커지면 냉각수 자체를 과도하게 차갑게 만들 필요가 줄어듭니다. 이는 칠러·냉각탑의 전력 소모를 낮추고, 외기·온수 냉각 같은 패시브 전략과의 조합 폭을 넓힙니다. 랙 인로우·CDU(분배장치) 설정 온도를 상향해도 목표 칩 온도를 유지할 수 있어 펌프 전력도 절감됩니다. PUE는 0.0X 단위 개선만으로도 연간 전기요금 절감액이 커, 대형 센터일수록 ROI가 빠릅니다. 워터 루프 온도 창이 넓어지면 수자원 사용량(보충수)도 줄여 물·에너지 동시 절감이 가능합니다. 다만 효율 개선이 수요 확대를 촉발해 총사용량이 늘 수 있는 ‘제번스 패러독스’도 염두에 둬야 합니다. 결국 ‘효율 향상’과 ‘수요 관리’가 함께 가야 진짜 절감으로 귀결됩니다.

[3] 동일 칩, 더 높은 성능?—클럭·전력 헤드룸의 활용법

온도 상승을 억제하면 실리콘의 신뢰성 한계를 침범하지 않으면서 더 높은 전력·클럭을 시도하기가 쉬워집니다. 즉 같은 칩으로도 지속 클럭이 올라가거나, 스로틀 지점이 늦춰져 평균 성능이 상승할 수 있습니다. 전압-주파수 곡선을 보정해 효율이 좋은 지점에 더 오래 머무르게 하는 것도 가능합니다. 반대로 ‘같은 성능을 더 낮은 전력’으로 달성해 비용·열·소음을 줄이는 전략도 유효합니다. 어떤 선택이 최적인지는 전원부 용량, 랙 전력 한계, SLO(응답시간 목표) 등 운영 목표에 달려 있습니다. 한 가지 주의점은 전력 상향이 VRM·보드·케이블링·랙 전원 설계의 재검토를 요구한다는 것입니다. 냉각이 좋아졌다고 전력 경계가 자동으로 확대되는 것은 아닙니다.

[4] CPU 적용 가능성—가능하지만 과제는 다르다

CPU는 코어 밀도·캐시 배치·전류 경로가 GPU와 달라 ‘핫스팟’ 위치와 주파수 변동 특성이 다릅니다. 미세유체 채널을 CPU 다이에 식각하는 접근은 원리상 가능합니다. 다만 서버 CPU는 소켓형 교체·보수성을 중시해, 패키징·일체형 채널 설계가 서비스 모델과 충돌할 수 있습니다. 채널 형상·유량은 코어·캐시 주변부의 비균일 발열을 반영해 재설계가 필요합니다. 또한 대면적 다이에 채널을 촘촘히 구성하면 기계적 강도·수율·누수 위험이 증가합니다. 칩렛 구성의 경우, IOD·CCD 등 다중 다이 간 유로 배분과 인터포저(혹은 RDL) 관통 구조가 별도 과제입니다. 결론적으로 CPU 적용은 가능하되, 소켓·패키징 표준과 함께 진화해야 합니다.

[5] 3D 적층·패키징과의 시너지—열이 풀려야 스택이 산다

AI 가속기는 3D-IC·칩렛·HBM 적층으로 수직 집적이 빠르게 늘고 있습니다. 적층 높이가 커질수록 중간층의 열이 갇혀 설계가 어려워집니다. 미세유체 채널을 적층 사이사이에 기둥형 핀으로 배치하면 각 층을 관통하는 열경로를 만들 수 있습니다. 이때 유량 분배, 채널 막힘 방지(파울링), 화학적 호환성(부식·침전) 관리가 필수입니다. 유체가 가까워질수록 전기적 누설·오염 리스크도 함께 증가해 소재·실링 신뢰성을 확보해야 합니다. 패키징 단계에서 채널 정렬·봉합의 공정 변동을 흡수하는 설계가 중요합니다. 성공하면 3D 스택의 전력 밀도 한계를 늦추고, 메모리 인접 연산 같은 아키텍처 혁신 속도를 앞당길 수 있습니다.

[6] 한계와 리스크—제조·운영·표준의 삼중 과제

첫째, 제조 난도입니다. 미세 식각·봉합·실링·검사 공정이 추가되어 수율·원가에 부담이 생깁니다. 둘째, 신뢰성입니다. 장기 운용에서의 미세 누수, 채널 오염·스케일링, 갈바닉 부식 등 화학·기계적 리스크를 관리해야 합니다. 셋째, 서비스성입니다. 모듈 교체·세척·플러싱 절차와 책임 구분(IT/시설)이 명확해야 운영 중단을 줄일 수 있습니다. 넷째, 표준입니다. 인터페이스·유체 규격·모니터링(압력·유량·누수 센서) 표준화가 도입 속도를 좌우합니다. 다섯째, 상호운용성입니다. 기존 콜드플레이트·침지냉각·공랭과의 혼합 환경에서 안전하게 운영되어야 합니다. 여섯째, 스케일업입니다. 랙·존 단위에서 집단 유량 제어와 실패 격리(분리 루프)가 필수입니다. 마지막으로, 효율이 늘면 수요가 더 커지는 역설에 대한 조직 차원의 총량 관리가 필요합니다.

Mini Q&A

Q1. 에너지 절감은 어느 지점에서 발생하나요?

A. 칩 근접 열저항 감소로 칩 목표 온도를 낮은 펌프·칠러 부하로 달성하면서 발생합니다. 워터루프 온도를 올려도 성능을 유지하면 PUE 개선으로 이어집니다.

Q2. 동일한 칩에서 실제 성능 향상이 클까요?

A. 워크로드·전력정책에 따라 다릅니다. 스로틀 지연과 평균 클럭 유지가 개선되며, 일부는 전력 상향으로 더 큰 성능을, 일부는 전력 하향으로 같은 성능을 택합니다.

Q3. CPU에도 바로 쓸 수 있나요?

A. 원리는 같지만 소켓 교체·패키징 표준을 재정의해야 합니다. 초기엔 가속기·특정 CPU SKU 등 제한적 적용이 유력합니다.

Q4. 누수 위험은 어떻게 관리하나요?

A. 다중 실링, 압력·유량·누수 센서, 구역 분리 루프, 자동 차단 밸브 등으로 상시 모니터링·격리를 설계해야 합니다.

Q5. 기존 콜드플레이트는 사라지나요?

A. 대체라기보다 보완입니다. 고밀도 영역은 미세유체, 범용·저밀도 영역은 콜드플레이트/공랭이 공존하는 그림이 현실적입니다.

“냉각이 풀려야 아키텍처가 앞서갑니다—열은 성능의 진짜 상한선입니다.”

결론

미세유체 냉각은 칩 근접에서 열저항을 정면 돌파해 ‘성능·에너지·집적도’ 삼박자를 동시에 건드립니다. CPU 적용은 패키징·서비스성 과제를 풀어야 하지만 원리적 타당성은 충분합니다. 기업 입장에선 PUE 개선과 랙당 성능 밀도 상승을 계량화해 단계적 도입을 검토해 보시기 바랍니다.

3분 정리

• 칩 뒤면 미세 채널로 유체를 흘려 ‘핫스팟’ 열을 직접 제거한다.

• 최대 3배 열제거, GPU 온도 상승 65% 억제로 버스트·지속 성능이 안정된다.

• PUE 개선과 워터루프 온도 상향으로 전력·수자원 절감이 가능하다.

• 같은 칩에서 성능↑ 또는 전력↓ 선택—운영 목표에 맞춰 정책을 최적화한다.

• CPU 적용은 가능하나 소켓·패키징·표준·서비스성 과제가 핵심이다.

출처

• 디일렉: GPU 온도 65% 낮춘 ‘냉각기술’… 콜드플레이트 시대 끝나나 (확인일 2025-09-26). 전자부품 전문 미디어 디일렉

• Microsoft Source: Microfluidics—liquid cooling for AI chips (확인일 2025-09-26). Source